CARTA AO MEU PAI

A Rafael Ribeiro, meu pai

Pai, embora a nossa convivência só tivesse existido em permanência até aos quatorze anos iniciais da minha vida, e tivesse sido intermitente a partir daí, foi suficiente para que eu tivesse absorvido toda a grandeza que o seu carácter me proporcionou.

Foram as circunstâncias – sempre as imprevisíveis e inexplicáveis circunstâncias – que me impediram de lhe expressar, cara a cara, toda a minha admiração por si.

As nossas conversas nunca focaram temas que envolvessem o nosso sentir mais íntimo, talvez devido ao ambiente rural em que vivíamos, e numa época em que era mais importante a luta pela sobrevivência, ou, talvez, por uma certa inabilidade de falarmos sobre as considerações do foro espiritual, sei lá, talvez fosse até por vergonha. No entanto, o pai, na sua simplicidade, procurou transmiti-las para mim, através dos exemplos da vida prática, de uma forma em que havia o respeito calcado nos laços familiares que nos uniam, mas com uma camaradagem cúmplice e uma saudável amizade entre pai e filho.

Pai, agora, já no declínio da minha existência, resolvi escrever-lhe esta carta improvável, quase como um imperativo moral, porém no sobrescrito não escreverei o seu endereço, porque seria a expressão de uma inutilidade.

Vivo absorto num mundo povoado de recordações, mas estou consciente de que não são elas que povoam a minha solidão, muito pelo contrário, tornam-na mais profunda. Elas não têm apenas de ser exactas, têm de ser também felizes, talvez por isso, quando eu fecho os olhos, lembro-me do seu rosto, do seu sorriso, e isso faz-me feliz.

Foi essa descida à memória que me motivou, embora tardiamente, a demonstrar-lhe toda a minha gratidão pela forma como desempenhou o seu papel de pai e pela rectidão do seu comportamento, que, na verdade, foi o grande farol que iluminou os meus caminhos.

Tenho tido bem presente um dos valores que mais o caracterizaram, e que o pai sempre procurou transmitir-me, ou seja, a importância do trabalho honesto e o repúdio total da preguiça.

Havia entre nós uma enorme diferença de conhecimentos académicos, mas o pai sabia (e eu também) que foi graças ao seu esforço que me permitiu, naquela época, ingressar no impensável ensino secundário e ter acesso a outros caminhos e a outros universos. Era notório o seu orgulho ao ver que eu, o filho de um pedreiro, tinha ultrapassado a barreira social que as nossas origens me tinham reservado.

A mais antiga lembrança que tenho do pai, provém do início dos meus tempos, porque ficou guardada, não na memória, mas no coração. Relaciona-se com algo impensável: com o timbre da sua voz grossa e que eu escutava como se o pai estivesse num segundo plano, pois era a mãe que eu escutava mais junto a mim, enquanto ela me amamentava.

Porém, com o passar do tempo e com a percepção do mundo que me rodeava, outras lembranças das suas palavras e das suas atitudes foram-se impondo e agora, passados tantos anos, tenho consciência de que elas foram a seiva comum que nos ligou e que foram uma importante parte na busca e aprendizado da minha própria identidade.

Guardo como recordação o seu comportamento afável, risonho e simpático. Embora, então, eu ainda não soubesse analisar estas qualidades, sentia-as ternas e reconfortantes.

Lembro-me bem quando me fazia ‘cavalgar’ nos seus joelhos, cantarolando catapum, catapum, catapum, enquanto aumentava o ritmo do ‘galope’; depois dizia ‘aíííhh ooohhh!!!’, e a paragem brusca do ‘cavalo’ provocava o meu desequilíbrio que me precipitava desamparado para o chão, no entanto, tal nunca acontecia porque eu era sempre socorrido pelos seus braços fortes, que me seguravam evitando que eu caísse. Nasceu daí a noção de que o pai me protegia sempre e que eu podia sentir-me seguro ao seu lado. Esse sentimento perdurou sempre.

Dessa fase muito juvenil, ainda me recordo de estar deitado na sua cama a ouvir as histórias que o pai me contava e que, por um artifício cuidado, deixava sempre a sua continuidade em suspenso para a noite seguinte – nunca deixei de reconhecer que essas histórias foram a minha versão exclusiva das ‘Mil e uma noites’ que o pai, afinal, nunca leu.

Quando chegava a hora de ir para o meu quarto e deitar-me na minha cama, o pai ainda apostava comigo para ver quem adormecia primeiro. Eu, excitado, corria para a cama, deitava-me, tapava-me com as cobertas e gritava: “pai, já estou a dormir!”. Invariavelmente, o pai respondia num tom em que demonstrava desalento: “ah, desta vez, ganhaste tu!”.

São pequenos nadas, que perduraram ao longo de todas as décadas da minha já longa existência, mas que ainda me enchem o coração de ternura por si.

Entretanto, houve outros, de algum modo relacionados, que tiveram um peso diferente e fundamental na formação do meu carácter. Por exemplo, a demonstração que me fez de que a mentira tem pernas curtas e deve ser evitada.

Um dia, eu saía do liceu, à tarde, no fim das aulas, e vinha na rua acompanhado por uma colega. Falávamos, ríamos com a descontracção própria da juventude, e eu fumava um cigarro. Nessa noite, em casa, enquanto jantávamos o pai disse-me: – Com que então a fumar! Fui rápido na minha resposta: – Pai, eu não fumo! Depois de um breve silêncio, o pai disse: – Tu não fumas, mas a ponta do cigarro que atiraste fora, quase caiu em cima das minhas botas. E fez uma descrição da minha saída do liceu e de quem me acompanhava, bem como do local onde eu tinha acabado de fumar. Apanhado na minha própria mentira, tentei desculpar-me de uma forma atabalhoada e nada convincente, mas aprendi a lição.

E daquela outra vez, em que eu conversava com um grupo de amigos. Todos fumávamos. Quando reparei, o pai já estava muito perto de nós. Instintivamente, enfiei a mão no bolso segurando o cigarro aceso. O pai chegou, cumprimentou-nos a todos com simpatia e ficou um tempo a conversar connosco. O cigarro na minha mão ardia lentamente a ponto de começar a queimar-me os dedos e o pai continuava ali. Não aguentando mais, tirei a mão do bolso e deixei cair a ponta do cigarro. Pedi-lhe desculpa por estar a fumar e esperei pela devida admoestação. A sua resposta não podia ser mais surpreendente: – Eu bem vi, quando passei, que estavas a fumar, por isso aproximei-me de ti, só para te provar que não adianta mentires, quando dizes que não fumas.

Muitos anos depois, eu tinha ido a Paris para lhe mostrar o seu primeiro neto. Depois do jantar, lembro-me de lhe ter pedido autorização para sair da mesa para ir ao pequeno jardim da casa fumar um cigarro. O pai, nesse momento, disse-me para eu fumar ali e a mãe aquiesceu. Um rubor coloriu-me o rosto e eu achei que não conseguiria fazê-lo na sua presença e fui à rua. Só viria a fumar à sua frente, cerca de duas décadas mais tarde.

Numa outra ocasião, recebi da parte do pai outra lição, desta vez sobre responsabilidade, mas dita de um modo tão extraordinário, que na altura não a compreendi, mas ficou gravada na minha memória.

O pai e a mãe viviam em França e eu, que tinha acabado de fazer dezoito anos, já trabalhava e vivia em Lisboa.

Nas vossas férias em Portugal, resolveram emancipar-me para que eu pudesse tirar a carta de condução. Fomos ao Governo Civil em Santarém para tratar do assunto. O funcionário colocou à sua frente os documentos que o pai deveria assinar.

Recordo-me, como se fosse hoje, quando o pai pegou na caneta e, antes de assinar, virar-se para mim e dizer-me com a máxima seriedade que a sua habitual bonomia permitia: – Olha, esta emancipação é para efeitos de carta de condução apenas. Se quiseres ser totalmente independente, eu assino na mesma, mas vais a casa, fazes a tua mala e vais à tua vida! Fiquei confuso, porque há mais de dois anos que eu era ‘independente’ e nós estávamos separados por cerca de 2000 quilómetros e limitei-me a responder: – Sim, pai. Eu só preciso dessa emancipação para tirar a carta. Esta foi a sua maneira não-autoritária de me ensinar a ser responsável.

Esta carta é uma viagem no tempo. Pretendo, com ela, resgatar memórias que são parte da minha vivência consigo e que, se eu não a escrevesse, ir-se-iam perder na zona obscura do esquecimento, que eu próprio levaria comigo para o túmulo.

O pai sempre era comunicativo, comigo e com toda a comunidade, qualidade que lhe granjeou a simpatia geral. Era considerado, no pequeno universo da aldeia, como um homem honesto, com boa disposição, que não falava palavrões, que bebia moderadamente, que não fumava, bom ‘chefe de família’, e, sobretudo, um excelente trabalhador na sua profissão de pedreiro.

Eu, conhecendo melhor a sua intimidade, orgulhava-me da sua correcção como marido e como pai. Sentia-me de certo modo vaidoso quando o via rodeado de crianças que, fascinadas, escutavam as histórias que o pai contava. Mais tarde, era motivo de alegria para mim, quando o pai entrava nas conversas com os meus amigos adolescentes e dizia alguma pilhéria, com uma camaradagem que eu não via nos outros pais.

Desde criança que eu me lembro de ouvir o pai falar dos seus sonhos, sonhos frequentes, exuberantes, variados, bonitos e coloridos. O pai quando acordava, não só se recordava deles, como os transmitia dando-lhes forma narrativa e urdindo com eles uma história. Esta era a forma que o pai tinha de partilhar a sua realidade, porque intuía instintivamente que a vida real nada mais é do que um sonho.

Essa sua faculdade de sonhar exerceu sobre mim um grande fascínio. Mais tarde, seguramente influenciado por si, tentei descobrir mais sobre esse mundo intrigante do sonho e, com alguma pretensão, julgo que entrei no domínio das suas metamorfoses. Foi quando compreendi que o sonhador é, em certos momentos, dotado de uma maravilhosa aptidão para compreender o ritmo imortal e universal. Isso fez com que eu me aproximasse mais do seu próprio eu interior.

Lembro-me também do seu prazer ao mostrar-me algumas particularidades do avanço civilizacional que o pai foi descobrir em França, naqueles anos 60, que o levaram a emigrar para lá, em busca de uma vida melhor para todos nós.

Entre elas, destaco a sua admiração pelo emaranhado de vigas de ferro que sustentam a Torre Eiffel; a complexidade e beleza de algumas estações do Metropolitano de Paris; a modernidade do primeiro Centro Comercial do Carrefour (em que, como o pai dizia, se deixava o carro para trocar os pneus, ia-se fazer compras e quando se voltava o carro já estava disponível com os pneus trocados); o aerodinâmico avião Concord no aeroporto de Orly; a arrojada arquitectura do Centre George Pompidou; a recolha do lixo urbano, onde eram visíveis os bens descartados pelos moradores (roupas, utensílios domésticos, móveis, etc.) perfeitamente dispostos, de modo a serem aproveitados por quem deles necessitasse; os programas de televisão que tinham sempre um debate no final sobre o tema.

A minha surpresa era genuína com tudo o que o pai me mostrava, como se fosse numa visita guiada, pois tudo era uma absoluta novidade para mim. Penso que a sua vontade de me revelar a realidade que foi encontrar em França foi a minha iniciação num mundo mais moderno, tão diferente da sociedade acanhada em que eu vivia no nosso país.

Uma conversa que ouvi entre o pai e a mãe despertou em mim, ainda criança, algo que na época não sabia explicar, mas que se gravou no meu subconsciente e que só mais tarde compreendi.

Lamentava-se o pai, com uma indignação contida, que a sua vontade de emigrar para Angola tinha sido travada pela exigência governamental de uma carta de chamada necessária para ir para aquela colónia africana.

O pai talvez não soubesse, mas o Governo só autorizava a ida para o Ultramar, principalmente Angola e Moçambique, a quem tivesse estudos superiores, determinados rendimentos ou propriedades/empresas no destino. Quem não cumprisse estes requisitos só poderia ir com uma carta de chamada de alguém que vivesse nas colónias e que se responsabilizasse por dar trabalho ou assegurar a subsistência de quem estava a chamar. Mas qual era a razão para isso? O Estado queria prevenir, ou queria impedir, que fossem para as colónias pessoas pobres que não tivessem emprego no destino e que, de certa forma, passassem uma má imagem do colonizador. Isto é, de alguém que fosse para as colónias e depois andasse lá a pedir, que não tivesse eira nem beira, que tivesse de ir para o asilo ou que tivesse de ser remetido outra vez para a metrópole. Além do mais, esses colonos pobres, acabavam por ir concorrer com os nativos, cuja mão-de-obra era praticamente gratuita.

Este episódio acabaria por despertar em mim uma aversão profunda ao regime colonial e, naturalmente, a qualquer ditadura, exactamente, como aquele em que eu tinha nascido e crescido.

Acabei de falar em regime colonial e lembrei-me que, em 1961, ainda eu não tinha 15 anos, quando surgiu a notícia de que tinha começado a guerra em Angola. O desespero que vi no rosto da mãe era autêntico. Ela receava que eu tivesse de ir combater e que pudesse morrer por lá. O pai tranquilizou-a dizendo: ‘Quando chegar a altura de ele ir para a tropa já a guerra acabou há muito tempo!’ O discurso que o pai teve comigo foi mais leve e irónico: ‘Eu tenho a sorte de ser mais velho do que tu, porque antes de chamarem os reservistas para combater vão os mais novos e, entretanto, acaba a guerra’.

Bom, mas como sabe não foi isso que aconteceu. A guerra começou em Angola, passou para a Guiné e logo depois chegou a Moçambique, tudo no espaço de três anos. E o conflito prolongar-se-ia durante longos 14 anos. A mãe tinha ouvido dizer que as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA) requisitavam às Forças Armadas os seus trabalhadores para que cumprissem o serviço militar obrigatório nas suas instalações em Alverca do Ribatejo. Essa era das poucas maneiras de evitar que esses jovens fossem mobilizados para a guerra. Ela moveu céus e terra e descobriu alguém que me inscreveu lá para ser chamado quando fizesse dezoito anos.

Entretanto, o pai e a mãe emigraram para França e eu fiquei. Fui trabalhar para Lisboa e quando fiz dezoito anos fui chamado para as OGMA, em Alverca. Senti-me seguro quanto à não mobilização para a guerra (estou convencido que a mãe se sentiu mais aliviada ainda, e o pai também). Com vinte anos fui chamado a fazer a recruta no Exército. Estava um pouco nervoso, embora soubesse que os meus colegas das OGMA, depois da recruta foram requisitados pela Força Aérea, e voltaram a desempenhar as suas funções nas Oficinas. Comigo passou-se o mesmo e após três meses da recruta na tropa voltei ao trabalho.

A minha especialidade era a de bibliotecário de manuais técnicos para a reparação de aviões e, nessa qualidade, fiz algumas comissões de serviço para as delegações das OGMA recém-criadas em Angola, Moçambique e Guiné (nesta última fui o pioneiro).

Recordo-me de que a primeira comissão que fiz a África, foi em Moçambique. Com a insensatez da minha juventude, não os avisei dessa minha deslocação, e o pai e a mãe, só tiveram conhecimento disso quando receberam uma carta que vos enviei de lá. Imagino o susto que devem ter sofrido quando viram que eu estava em África, num dos palcos da guerra. Na época, a informação e a comunicação eram escassas, por isso vocês não sabiam que eu, na realidade, não tinha ido para lá combater, efectivamente. Também não avisei quando regressei à Metrópole e surpreendi-os quando, inesperadamente, lhes bati à porta em Paris.

Pai, na minha cabeça, as memórias do passado brotam como cogumelos após a chuva. No dia em que fiz quinze anos recebi como presente os meus primeiros sapatos sem atacadores, chamavam-se então ‘sapatos de pala’. Orgulhoso e vaidoso, juntei-me com alguns amigos e improvisámos um jogo de bola, em que a bola era um toco de uma folha de palmeira seca. O meu primeiro pontapé foi catastrófico porque o toco ainda tinha agarrado um grande espinho que furou a pala do sapato como uma seta e penetrou no meu pé, partindo-se lá dentro.

O pai, visivelmente nervoso, transportou-me no suporte da sua bicicleta para procurar um médico e não encontrou nenhum disponível na aldeia. Foi o pai de um colega meu da escola, capataz de um dos grandes proprietários da terra, que se ofereceu para ajudar. Primeiro deu-me uma revista para ler e um pano para eu morder, depois passou a lâmina afiada da sua navalha pela chama de uma vela e, finalmente, deu um golpe profundo no meu pé extraindo o pedaço do espinho. Naturalmente, gritei e desmaiei. Felizmente, naquela época eramos mais resistentes às infecções e dias depois eu estava a andar. Restou-me apenas uma cicatriz com alguns centímetros, e ainda visível agora, para me recordar desse aniversário.

O pai, e o tio, ambos pedreiros, juntaram-se a dois carpinteiros, um da Isenta e outro de Vila Chã, e formaram a primeira empresa de construção civil do Vale de Santarém, a MAVIJURA. Estávamos nos anos sessenta, lembra-se? Todos os sócios eram profissionais honestos que sempre trabalharam por conta de outrem. Desta vez aventuraram-se no desconhecido campo do empresariado, embora para o qual não tivessem a mínima preparação. Movia-os o desejo comum de trabalharem por conta própria e a ele se dedicaram com toda a vossa vontade e energia.

Naqueles tempos iniciais a euforia reinava.

Contrataram-se trabalhadores, alugou-se o espaço onde foi instalada a sede, compraram-se máquinas e viaturas (todas usadas e antigas), montou-se uma serração, as empreitadas para obras surgiram em quantidade e a empresa prometia ter um crescimento sólido.

Eu, como filho de um dos patrões e sendo o único com habilitações literárias além do ensino primário, fui admitido como responsável pelo escritório, como organizador dos armazéns de materiais, pela folha de pagamento do pessoal, e como motorista de uma camioneta de 3500 kg para entrega de materiais nas diversas obras (mesmo não tendo idade para tirar a carta de condução). Embora o meu salário fosse o mais baixo de todos, posso dizer-lhe que foi a fase da minha vida em que me senti mais realizado.

Pai, já não me recordo bem, mas tenho a ideia de que houve algum desentendimento (ou algum desconforto) entre o pai e os seus sócios, e o pai deixou a sociedade. Ou, então, o apelo aventuroso do estrangeiro foi maior e o pai partiu para tentar a sua sorte no Canadá.

A sua primeira carta de lá para a mãe começava assim: ‘Toronto, o pior do mundo…’. Essa foi a sua primeira experiência no estrangeiro concretizada – aliás de duração muito curta -, já que muito antes tinha feito uma tentativa infrutífera de ir para Angola nos caminhos da emigração.

Corria o ano de 1962. Portugal, aqui na extremidade ocidental da Europa, era um país atrasado, ignorado pelo mundo. Os portugueses, sujeitos a uma longa ditadura, tinham perdido a fé no futuro e eram tristes, cinzentos, cujo principal objectivo era a fuga à fome e à miséria abjecta.

Muitos homens foram procurar no estrangeiro uma nova vida para si e para as suas famílias. Foram fazer as tarefas que os nacionais desses países não queriam fazer. E o pai foi um deles e, nesse ano, foi para França.

O início foi difícil, como sempre é difícil para quem se aventura numa terra e numa cultura estranha, sem referências, sem conhecer a língua, somente acalentando um sonho. Mas o pai, graças à sua reconhecida capacidade profissional e vontade de reunificação familiar, lutou e venceu. Pouco tempo depois alugou uma habitação condigna e a mãe seguiu-o. Eu também fui lá e tive a oportunidade de contactar com essa nova realidade.

Recordo-me do seu orgulho ao mostrar-me a casa e o bairro onde o pai e a mãe viviam em comparação com as condições miseráveis das barracas na lama e no frio do bidonville, onde tantos dos nossos conterrâneos sobreviviam na época.

Também não me esqueço de que um médico do Hospital da Misericórdia de Santarém, com a rudeza com que se tratava os humildes na época em Portugal, dizer que a mãe, devido ao cancro da mama que lhe foi diagnosticado, só teria mais seis meses de vida. Foi devido a esse prognóstico sombrio que a mãe foi para França passar consigo os seus últimos dias. Entretanto, a mãe foi tratada pela saúde pública francesa, com uma dedicação inimaginável em Portugal, e, para alegria de todos, ainda viveu mais dezasseis anos.

O pai lembra-se quando uma vez me levou a uma agência de viagens, em Paris, e me apresentou ao dono? Já tinha havido uma conversa prévia do pai com ele, mas eu de nada sabia. O dono, conversando comigo, viu que eu tinha ‘instrução’ e que falava várias línguas e logo me disse que na segunda-feira seguinte (estávamos numa sexta-feira) eu começaria a trabalhar lá.

Na viagem de regresso a casa, eu disse ao pai que não poderia aceitar aquela oferta de emprego por várias razões: a primeira era que eu ainda estava sujeito ao regime militar e que se não regressasse a Portugal seria considerado desertor, com a consequência de nunca mais poder voltar a Portugal, enquanto houvesse a guerra colonial e se mantivesse aquela ditadura que nos oprimia há tantos anos; depois disse-lhe que me faltavam cerca de dois anos para terminar o meu serviço militar e que a minha especialidade não era de combatente, por isso não corria perigo nenhum, apesar das comissões que eu fazia em África, além disso, apesar de estar sob a alçada militar, eu tinha autorização para viajar ao estrangeiro; e por último, eu tinha ficado fascinado (ou enfeitiçado) por África e era lá que eu queria viver a minha vida e não na Europa.

Anos depois, quando eu regressei do Brasil, o pai e a mãe já estavam reformados e tinham voltado definitivamente à nossa aldeia. Foi a nossa reunificação familiar após mais de trinta anos de interregno. Como a mãe estava feliz! Ela queria recuperar o passado e fazia todas as comidas que eu gostava de comer quando era jovem. O pai passou a ter uma relação comigo em que deixou de ser uma relação de pai e filho e evoluiu para uma grande e sincera amizade entre dois homens adultos.

Eu pretendia viver no mundo rural e para isso resolvi montar um aviário de frangos de corte. O entusiasmo do pai era contagiante; tinha comprado, antes de eu chegar a Portugal, um terreno onde existia uma vinha antiga. O pai, naturalmente, assumiu a direcção dos trabalhos e eu e o meu filho, então com dezasseis anos, fomos os seus ajudantes. Arrancámos todas as cepas e limpámos o terreno. O pai marcou as dimensões do pavilhão e iniciámos a construção das fundações. Com o seu trabalho e orientação começámos a erguer as paredes. Era uma estrutura enorme com 102 metros de comprimento e 12 metros de largura. Seguiu-se a construção do telhado. Comprámos todo um eucaliptal e arrastámos dezenas de varolas com um Renault 6 para a obra. Com a colaboração dos seus antigos sócios carpinteiros ergueu-se todo o vigamento e cobriu-se com telhas.

Depois, lembro-me de o pai comentar comigo que agora tinha chegado o seu momento de descansar, pois a sua idade – naquela altura já tinha mais de setenta anos – já não lhe permitia continuar a trabalhar mais. Além disso, a saúde da mãe tinha-se deteriorado muito e ela precisava mais da sua presença em casa. Infelizmente, passados poucos meses, a mãe não resistiu, e faleceu.

Entretanto, eu tinha comprado todo o equipamento necessário para a criação de frangos e o aviário começou a produzir.

O meu filho terminou os estudos secundários e ingressou numa universidade em Lisboa. O pai continuou a ir diariamente ao aviário para ver como as coisas iam avançando. Jamais lhe poderei pagar a dívida de gratidão que tenho por todo o seu esforço e dedicação.

Uma vez, durante o almoço em casa, vi no noticiário da televisão a figura do vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ouvi o seu nome, que me soou estranhamente familiar, conduzindo-me aos tempos de estudante no Liceu. Comentei que talvez fosse o meu antigo colega e, quando fosse a Lisboa, iria tirar essa dúvida. Vi, nos olhos da mãe um brilho de esperança, pois ela achava que a vida que eu estava a levar não era a que ela desejava para mim.

Essa oportunidade surgiu já depois do falecimento da mãe. Fui à Câmara e o vice-presidente reconheceu-me imediatamente. Levou-me para o seu gabinete, quis saber do meu percurso desde os tempos de Liceu e quando eu lhe disse que era licenciado em Economia, imediatamente me chamou para ser seu assessor.

Vendi o aviário, mudei-me para Lisboa e fui trabalhar para a Câmara Municipal de Lisboa. O meu filho, já lá morava e o pai tinha ido viver para outra aldeia no Ribatejo, com uma senhora que o acompanhou até ao fim da sua vida.

Eu visitava-o lá várias vezes e, um dia, dei-lhe uma cópia de um livro que eu ainda andava a escrever. Falámos sobre ele porque eu tinha baseado algumas personagens em gente da nossa aldeia e havia algumas informações que eu desconhecia e tinha de precisar. E foi então que o pai me contou que o seu bisavô foi um engenheiro inglês que veio para a construção dos caminhos-de-ferro portugueses, particularmente, da linha do Sado. Essa foi uma autêntica revelação para mim, porque eu sempre me questionei sobre o seu tipo físico, de características nórdicas e tão diferente do tipo comum no Ribatejo, que tem mais influência dos povos do norte de África.

Umas semanas mais tarde voltei a visitar o pai. Fui encontrá-lo no quintal sentado num enorme cadeirão feito de juncos entrançados. Sobre os joelhos tinha uma placa de madeira, onde se podia ver um caderno escolar, uma caneta, um pires com amendoins e uma cerveja pela metade. À sua volta andavam alguns frangos, uns coelhos e junto aos seus pés um bonito pastor alemão.

Perguntei-lhe o que andava a escrever e, com um sorriso misto de vitorioso e orgulhoso, o pai disse-me que andava a escrever um romance. Manifestei-lhe toda a minha admiração e alegria e disse-lhe que iria publicar o seu livro logo que o pai o terminasse. – Já não falta muito! Minutos depois, o pai mostrou-me mais oito cadernos completamente escritos.

Eu estava completamente surpreendido, pois o pai nunca tinha sido muito dedicado a escritas, excepto, os sobrescritos das cartas que a mãe me escrevia, que eram sempre escritos por si. Disse-lhe que iria passar para o computador o seu livro e fazer-lhe as correcções necessárias. Infelizmente, o destino não quis que isso acontecesse porque, passados poucos meses o pai iria juntar-se à mãe, sem terminar o seu romance, e o seu manuscrito acabaria por se perder quando eu mudei de casa, e eu não cumpri a promessa de lhe editar o livro. É uma mágoa que me vai acompanhar até ao fim dos meus dias.

Pai, tanta coisa mais poderia ainda escrever, mas vou ficar aqui apenas com estas, que são as recordações do pai que conservo na memória, mas que mantenho guardadas no coração, do homem a quem com amor filial sempre chamei de Pai.

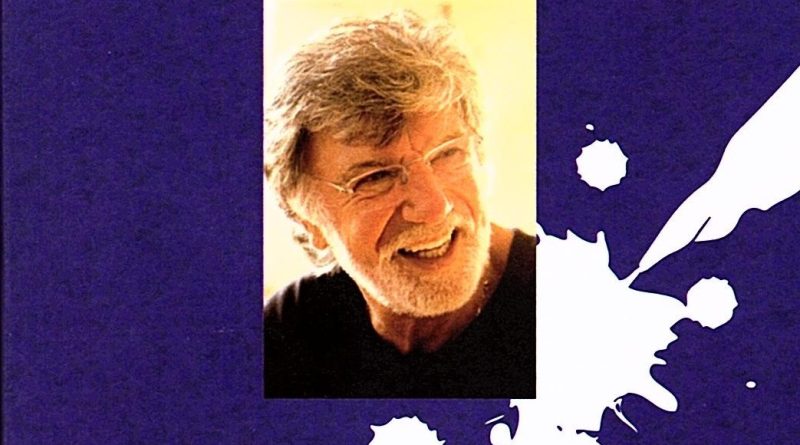

Reinaldo Ribeiro