Um Espaço Feito de Chinelos

Tudo começa no princípio. Pode parecer um truísmo, mas não. A visita ao Japão começou logo no princípio dos princípios: a saída do avião. Na saída? Não, não, na chegada do avião!

Estando nós – eu e o meu filho Telmo – ainda sentadinhos no novíssimo aeroplano da ANA, onde tudo cheirava a novo e impecavelmente mantido, estando nós com a ansiedade natural de quem chega a um novo destino, quando somos surpreendidos pela mudança nos filmes e outro tipo de entretenimento que era projetado nos ecrãs.

De facto, em vez do mapa em tempo real que mostrava a posição do avião neste nosso mundo, assim sem aviso, aparecem as rodas do aeroplano e lá ao fundo, ainda mal visível, a pista do aeroporto, cada vez mais próxima, furando as nuvens que, aqui e ali, se transformavam em fumo breve.

Tanto se aproximou que chegou mesmo. Forte aplauso em toda a cabina!

Foi a primeira vez que assisti a isto. A coisa já se repetiu uma ou outra vez, mas só a parte do aplauso, porque ter câmaras no exterior do avião para projetar a aterragem, foi aquela a primeira e única vez. A verdade é que era uma mera preparação para o que viria a ser uma viagem cheia, mesmo cheinha, de primeiras, fortes e únicas sensações.

Um espanto contínuo com este princípio e com um fim só no voo de regresso.

Depois da surpresa do avião, veio a do aeroporto. Não, não foi no aeroporto, foi mesmo depois da rampa de saída, numa grande escada rolante que descia para a enorme sala com os tapetes não menos rolantes que dão acesso à bagagem.

Repentinamente, estando nós cá no alto, aproximando-nos lentamente, passo ante passo, na longa fila que se dirigia às escadas rolantes descendentes vemos que o andamento se detivera. Podia ver que as próprias escadas rolantes estancaram. O que se passava?

Saí da fila para dar uma vista de olhos e fiquei estupefato. Uma vez mais. O motivo da paragem é que, no fim das escadas, em grupo, os viajantes japoneses se detinham em vénias incessantes de cumprimento e despedida. Conforme desciam mais passageiros, de novo a paragem, diversas vénias, desejos de felicidade, e, pouco depois, outros tomavam o seu lugar.

Quando foi a nossa vez, rudes ocidentais, como não tínhamos ninguém de quem nos despedir, fomos andando para a saída na esperança de chegar à Tóquio propriamente dita e ao nosso ryokan, o breve lar nos longes japoneses.

A tradição das estalagens tradicionais japonesas é secular – aliás, milenar – e estávamos cheios de curiosidade, mas para lá chegar havia que começar a batalha dos transportes, com várias mudanças pelo meio. Algo a que rapidamente nos iríamos habituar. Tóquio é tão descomunal que não há alternativa.

Porém, apesar da aparente complicação, iríamos descobrir que tudo funciona como uma máquina de relógio. Sem falhas e sempre a tempo.

Após o comboio do aeroporto, com táxi à mistura para sairmos mesmo junto à porta, chegamos finalmente à escadaria íngreme que dava acesso ao ryokan. Lá em cima podíamos ver um monte de sapatos e uma linha ordenada de chinelos.

Após a subida penosa com malas e sacos, lá chegamos e vemos que a parte final da parede da escada era, afinal, um balcão que escondia uma simpática rececionista de meia-idade. Em frente ao balcão dois sofás de madeira, tipo carruagem de comboio com uma mesinha ao meio e na parede oposta um minúsculo jardim, com uma cascatinha e tudo, só faltando o separador de vidro para parecer uma montra.

Preenchemos os impressos, apresentámos os passaportes e, claro, a comando da senhora da receção, trocámos os sapatos pelos chinelos. No fim, com um sorriso, indicou-nos o corredor que nos levaria até à porta do nosso quarto, em cuja soleira outros chinelos nos aguardavam. Os chinelos do quarto, claro.

Antes de entrar no quarto, a senhora apontou para os chinelos e disse “room shoes” – sapatos de quarto – apontando o mais veemente possível para aqueles chinelos. Nós olhámos para os que tínhamos calçados e compreendemos. Trocámos os chinelos e entrámos.

Acontece que ao entrar no quarto tivemos um baque. Estava quase completamente vazio! Havia duas cadeiras e uma mesa articuladas, do tipo daquelas que usamos na praia, e no parapeito da janela uma minúscula televisão de moedas e uma não menos minúscula peça de mobília, com meio metro de alto, se tanto, com cabide, tipo criado mudo, e uma gavetinha onde se podiam guardar os anéis. Um de cada vez.

Nada mais.

O chão, em retângulos, era feito de um empalhado fofo. As paredes, também de empalhado mas em altos retângulos até ao teto, à exceção de um, espelhado, enquanto que no teto, de branco imaculado, uma pequena luminária, apagada. Eis o nosso quarto.

Devíamos estar com uma cara de espanto tão grande, olhos no queixo e queixo no umbigo que a senhora simpática que nos conduzia sentiu-se na obrigação de fazer correr o retângulo espelhado pondo à evidência que se tratava de uma porta. Não acalmou o espanto, mas era ali que deveríamos guardar os nossos pertences.

Com tão pouca coisa, a oferecer tanto para dizer.

Acontece que cada retângulo daquele chão empalhado é um tatami, a bitola de tudo quanto é habitação japonesa. O tatami é a medida de um homem deitado e as áreas são calculadas assim. Xis tatamis é um bom apartamento, xis mais xis é ainda melhor.

Enfim, lá arrumámos as malas, basicamente deitando-as junto à parede, uma vez que não somos daqueles que as desfazem para diligentemente as arrumar em gavetas, cabides e etc. Não. Bagunçada mesmo.

Quando abrimos a porta para ir à casa de banho, nova surpresa. A senhora simpática da receção já estava à nossa espera e, mais surpresa ainda, tinha desistido de falar no inglês que podia. Era mesmo de japonês em riste.

Voltou a apontar para os chinelos, explicando que os chinelos que tínhamos eram exclusivos do quarto. Muito bem.

Largámos os chinelos de quarto e lá fomos com os outros chinelos pelo corredor fora e pelo outro corredor fora à esquerda e ainda mais uma esquina e lá estávamos à porta da casa de banho e… mais chinelos. Também havia chinelos próprios para a casa de banho. Mas o tour não tinha ainda acabado.

A casa de banho era ampla, tinha a sanita, com uma mangueira de chuveiro com o expetável telefone ao lado e, do outro lado, um banquinho muito pequeno. O chuveiro servia, de um lado de bidé, para a própria sanita, e do outro de chuveiro mesmo. Mais à frente uma banheira muito curta, talvez um metro, mas também muito alta, com bordos também de quase um metro e com tampa de madeira. Estava cheia de água.

E disse, apontando para o banquinho:

– Kokode wa sekken de karada o araimasu.

Depois, apontando para a banheira, acrescentou:

– Yokusō-naide wa sekken o zettai ni shiyō shinaide kudasai. Ichido mo nai

Pois. Devemos ter ficado com uma cara tão à banda que a senhora foi chamar reforços, aparecendo um senhor, provavelmente marido, que nos explicou no inglês que podia que para tomar banho – lavar o corpo – era ali, sentadinhos no minúsculo banco, um duche com o chuveiro, ficando a banheira para submergir na água sempre limpa, uma vez que os altos bordos permitiam ficar sentado com água pelos ombros e relaxar. Uma peça de plástico tipo caçarola permitia ir despejando água pela cabeça, num banho de (quase) de piscina.

Tudo isto explicitado com gestos e assumindo o senhor as posições adequadas.

Para ser sincero, foi o melhor sistema de casa de banho que conheci e uma forma muito cómoda de eliminar o bidé, mas não a sua função, uma vez que o chuveiro chegava facilmente à sanita, tanto como ao banquinho.

O jantar foi o mais perto possível, num carrinho de ramen -a sopa de massa – numa verdadeira sinfonia de design, um restaurante ambulante que se desdobrava – apenas à noite – com balcão de toalhetes impecáveis e originais, tudo feito com intenção, ao mesmo tempo funcional, mas com enorme preocupação estética.

De barriguinha aconchegada regressamos ao ryokan, mudamos os chinelos, mudámos outra vez os chinelos e uma vez mais para atingir o WC. Mas a surpresa estava – já com outros chinelos – no quarto, completamente transformado, já sem cadeiras ou mesa, mas com dois futons aguardando o nosso sono. Que confortável! Somando o acolchoado dos futons com o acolchoado do tatami…

Outra surpresa, a televisão. Lá introduzi os yenes necessários e o que dava na televisão? Um repórter nas ruas de Nova Iorque. Era assim o dia inteiro! Dava resposta à curiosidade japonesa sobre a vida na megacidade imperial. Depois, noutros canais, a apótese de cores e excentricidades em que a televisão japonesa é pródiga, sendo como que a parte submersa de um iceberg cuja ponta visível é sempre dominada pela contenção, pela arte de controlar o comportamento em sociedade, mas abaixo da superfície…

Depois da noite bem dormida, chinelos fora e chinelos dentro, lá partimos para, finalmente, poder cumprir a promessa feita ao meu filhote: Disneylândia!

Na rua, nem sombra dos carrinhos de sopa de massa. Só bulício de gentes e vfiaturas.

A aventura começou com a viagem para lá chegar. Havia que fazer uma viagem em duas mangas de metro, alguns minutos a pé e depois de autocarro, este já pertencente ao império do tio Walt.

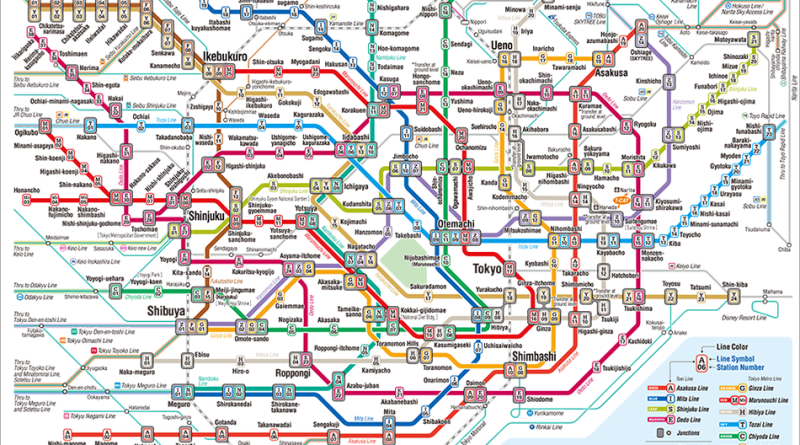

O grande choque foi logo na primeira estação de metro. O mapa da rede e respetivas estações. Parecia a grande tigela de ramen da noite anterior! Além disso, as máquinas de venda de bilhetes estavam em japonês. Havia que pedir ajuda. Quem fala inglês?

Uma jovem ajudou-nos, desta vez e para todo o sempre. Afinal havia um código de cores tão evidente que a partir dali foi o meu filho a conduzir as operações. Mesmo nas máquinas de bilhetes, havia sempre uma que tinha legendas em inglês, era questão de procurar.

E sim, na plataforma que acolhia as carruagens do metropolitano, lá estavam os funcionários, de uniforme imaculado até às luvas brancas resplandecentes, prontos a empurrar a multidão para dentro da carruagem, garantindo que todos tinham lugar. tal como todas as sardinhas têm lugar na sua lata. Como já não era hora de ponta, dispensaram a prensagem e lá fomos.

A Disneylândia era, ao primeiro olhar, igual a todas as outras. Mas não era.

Depois de entrar na sequência natural das atrações, Piratas aqui, Montanha Russa da Coca Cola, ali, cachorro, Casa Assombrada, Mundo Pequeno, cachorro e por aí fora, comecei a dar-me conta de que tudo estava impecavelmente… novo. Há anos que era impecavelmente novo. E limpo. Podem não acreditar, mas de repente apercebi-me que havia um limpador que me perseguia para varrer a cinza dos cigarros que ainda fumava. Uma verdadeira obsessão, mas simpática, positiva e acolhedora. Sem recriminações.

O regresso, agora que já tínhamos a chave do segredo metropolitano foi fácil até sairmos na mesma estação, a mais próxima do nosso ryokan. Chegados à rua, parecia que tínhamos chegado a outra cidade de outro planeta. Absolutamente nada era reconhecível. Caraças, onde falhámos?

Vimos um casal jovem e bem vestido e pedimos ajuda. Desataram-se a rir, completamente desfeitos da imagem composta que até ali tinham. Explicaram-nos que estavam demasiado bêbados para nos dar qualquer indicação. “Já é sorte se encontrarmos a nossa casa!” confessaram perdidos de riso.

Logo depois chegou a ajuda. Sim, era aquela estação, mas falhámos a saída correta. Era já ali, dedo em riste.

No entanto, a lição era evidente. O álcool é outra das realidades submersas do tal iceberg. Depois da enorme compressão que um dia de trabalho no Japão representa, a descompressão é feita com – entre outras coisas – álcool.

O futon foi ainda mais acolhedor. A Disneylândia foi mais cansativa que a viagem inicial e nem a televisão foi ligada. Nós é que fomos desligados.

A manhã seguinte começou com um festival de donuts, e depois partimos à aventura por Tóquio.

Um dos objetivos, o Museu da Ciência (que a vida não são só donuts e cachorros), situa-se junto às áreas Yotsuya e Iidabashi que se desenvolveram em torno do fosso externo do palácio imperial.

O edifício estava implantado numa área ajardinada, com cedros que jardineiros calmamente penteavam. Tudo era pouco para a perfeição.

O museu era um festival de interatividade. Tudo tinha botões que acendiam luzinhas, faziam rodar figuras, um sei lá de alegrias comandadas por botões, manípulos ou pedais.

De maravilha em maravilha, chegamos a um diaporama, mais desenvolvido do que a simples projeção de slides, que ilustrava a ligação dos japoneses à tecnologia. E de quem era a responsabilidade? Pois segundo o museu era nossa, dos portugueses. Ah pois é!

Então, segundo o diaporama, o Japão estava dividido em inúmeros feudos que se guerreavam entre si até chegarem os portugueses com uma poderosíssima novidade: a espingarda.

Graças às armas, vendidas a Lorde Tokitaka, senhor de Tanegashima, imediatamente replicada às dezenas, às centenas, aos milhares, a união dos feudos foi rápida – mas não indolor, claro – e o Japão transformou-se num único, rico e poderoso país.

Mais, que a surpresa não se fica por aqui. A importância atribuída à espingarda e à tecnologia que esta representava é tão grande que os japoneses, quando tiveram de decidir onde situar a base da sua exploração espacial, a base de onde são lançados os foguetões, decidiram que a melhor localização seria em Tanegashima, onde tudo começara.

Caramba, isto pedia nova dose de donuts. Mas antes, um almoço próprio e substancial num restaurante cheio. À porta, um cartaz em inglês pedia desculpa aos ocidentais pelo barulho dos locais a sorver, avisando que era tradição e significava que a sopa era devidamente apreciada. Mas não devíamos falar alto.

Muito bem.

Subimos a íngreme escada do ryokan, mudámos de chinelos, dobrámos a esquina do balcão, ignorando o jardim raquítico, seguimos o corredor, mudámos os chinelos, entrámos no quarto, já com os convidativos futons, saímos de novo, mudando os chinelos, corredor fora até à casa de banho, mudámos os chinelos, serviços feitos, mudámos os chinelos, corredor até ao quarto, mudámos os chinelos e… pimba, caímos que nem fardos de batatas no futon, qual nuvem de Morfeu.

De manhã, já de saída em direção a Kagoshima, a simpática senhora pediu-nos para nos sentarmos na tal zona minúscula de estar, jardim à esquerda e corredor e balcão à direita.

Magia!

Quando nos sentámos, ao alterar o ponto de vista, o balcão virou parede de madeira e o jardim, de sonora – apesar de mínima – cascata virou zona verde. E ouvia-se! Aí estava um verdadeiro jardim que surgia apenas porque o nosso ponto de vista era outro.

Com a conta, a simpática rececionista fez um presente ao meu filho: uma calculadora.

Paguei, ainda maravilhado com todas aqueles artifícios que faziam maravilhas pelo espaço, que, afinal, nunca passava do mesmo curto, exíguo espaço.

Quem diria…